CCTV1系列文化纪录片赢赢顺配资

《人文名镇》

走进了番禺沙湾古镇!

让我们一起来看看吧~

沙湾古镇,是中国珠江三角洲孕育的一颗明珠,静卧在南海之滨。千百年来,从中原南迁的先民围海造田、繁衍生息,将一片汪洋泽国化作富庶家园。

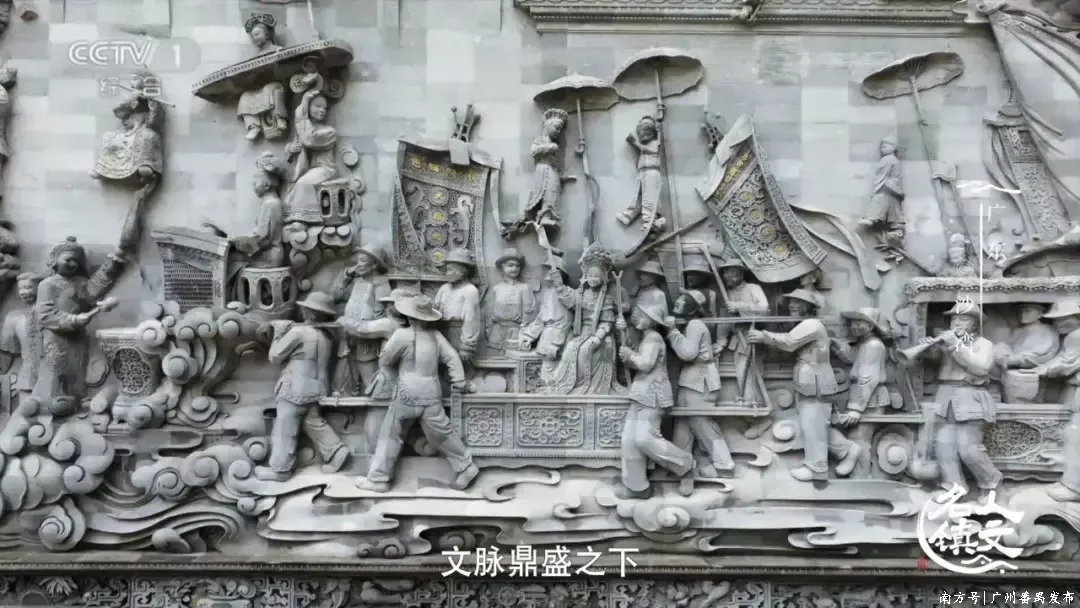

这座三面环山的小镇,东西宽、南北窄,人们顺应这种地理格局,以今天的安宁街为主要街道,东西横向展开,商铺、祠堂等功能性建筑相继建起,辅以南北竖向的邻里街巷,形成广府村落传统的梳式布局,形成了闻名珠三角的“三街六市”,生活配套相当成熟。它与穿梭在沙湾水道、满载货物的船只,街头巷尾喧闹的叫卖声,共同构成了沙湾古镇在明清鼎盛时期最鲜活生动的繁华图景。

一口生蚝吃出古镇网红墙

蚝壳墙,是沙湾古镇一道独特的风景线。鳞次栉比的蚝壳呈鳞状向下45度角排列,壳尾向外,便于雨水下泄,形成“凸砖遮阳”的隔热效果。

沙湾地处咸淡水交汇区,曾盛产野生蚝类。大约两汉时期赢赢顺配资,海岸线后退,沙湾形成漫长的“蚝矿带”。

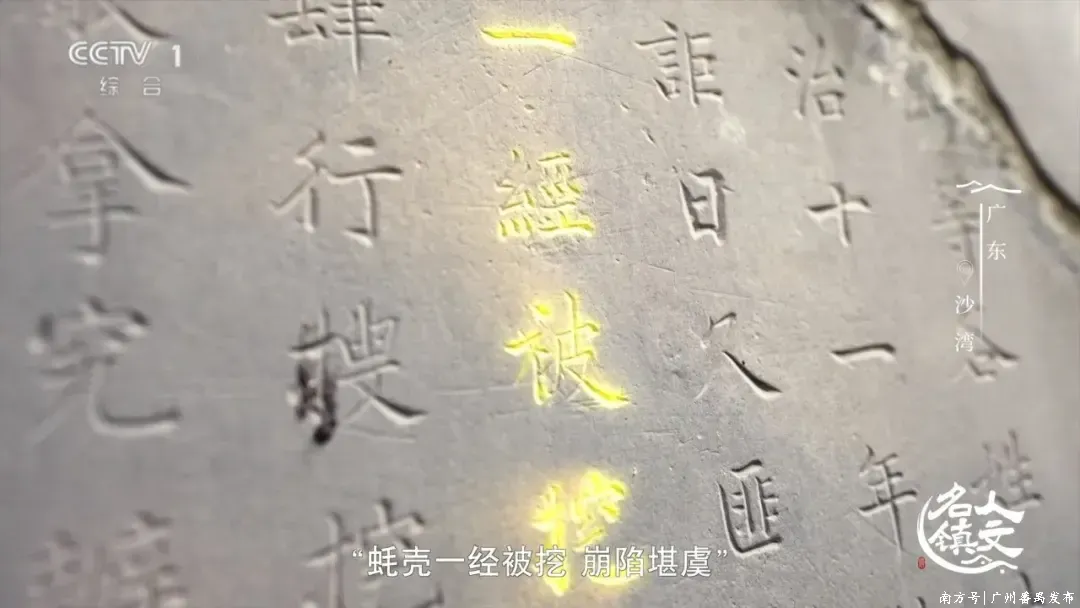

在广州市南越国宫署遗址的地层关键柱中,南汉中期的地层中依然可以看到蚝壳的遗存。在沙湾古镇“仁让公局”内,至今仍矗立着4块清末碑刻,“蚝壳一经被挖,崩陷堪虞”,证明了人们使用蚝壳修造房屋的历史由来已久。

用蚝壳粉制作而成的灰塑,与石雕、木雕、砖雕一起,广泛应用在建筑上。除了装饰功能外,灰塑能有效增加房顶的重量,稳固建筑结构,帮助建筑抵御台风侵袭。

“广州”之名的最早文物见证

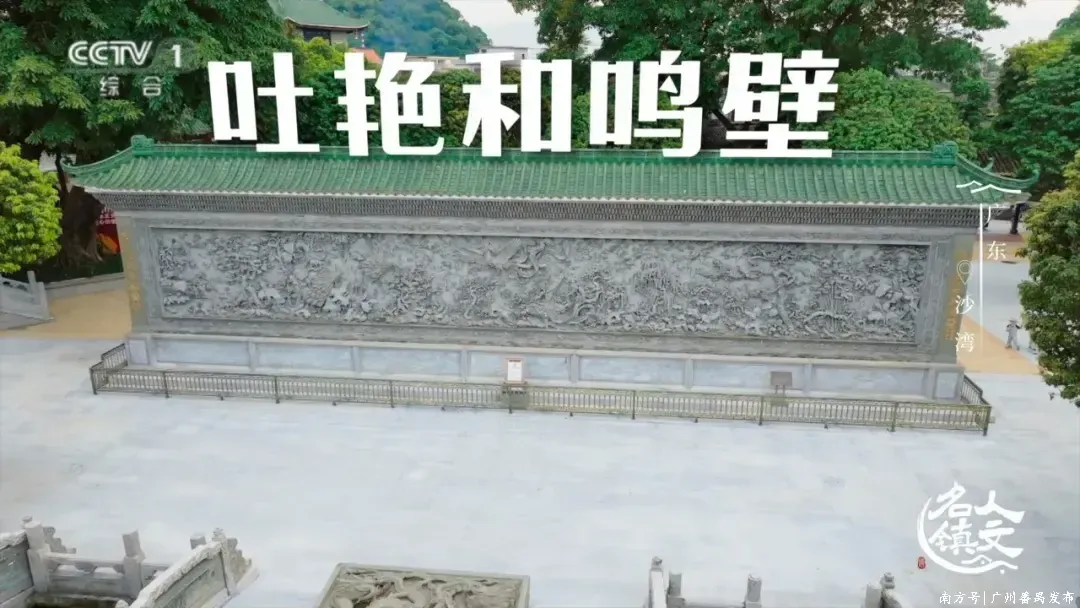

宝墨园,坐落于沙湾古镇的西北角。院内3万多块青砖上,雕刻着当时世界最大的砖雕作品《吐艳和鸣壁》,整幅作品长22.38米、高5.83米,以浅浮雕、高浮雕、圆雕、透雕等多种工艺雕刻而成。它虽然雕刻于现代,但技法完全来自沙湾的传统砖雕技艺。

沙湾砖雕刀工细腻,素有“挂线砖雕”之称,其技艺讲究“细”,用繁复的线条勾勒出画面,极富层次感。砖雕技艺的蓬勃发展,源于一项支撑整座古镇的重要产业——青砖制造。

沙湾一带砖瓦烧造历史悠久,至明清时已有年产2000万块的规模。直到今天,在广州各大博物馆内,还能看到让人印象深刻的砖瓦及其衍生工艺品。砖上面都有铭文,我们可以看到“广州”二字,这是“广州”这一名称最早出现在文物上的见证。

岭南地区气候湿热多雨,因青砖具有良好的耐腐性与隔热性,自古便是当地传统建筑中的常用材料。

明代以来,沙湾所在广州地区成为重要通商口岸,经济体量和城市规模飞速扩大,由此产生了对于砖瓦的巨大需求。加之沙湾青砖通过雕刻呈现出的独特韵味和极高审美价值,使沙湾古镇成为享誉全国的砖瓦重镇和砖雕艺术发源地。

广东音乐竟是从这里走向世界

今天,遍及世界各地的广东音乐已经成为独特的中国符号,但很少有人知道,广东音乐的发源地,正是沙湾古镇。

沙湾古镇中心位置的三稔厅,从古至今都是广东音乐曲艺精英荟萃之地。据说,明清时期,沙湾古镇人人熟通音律,观众都是行家里手,只有全国顶好的演员才敢在此登台献艺。

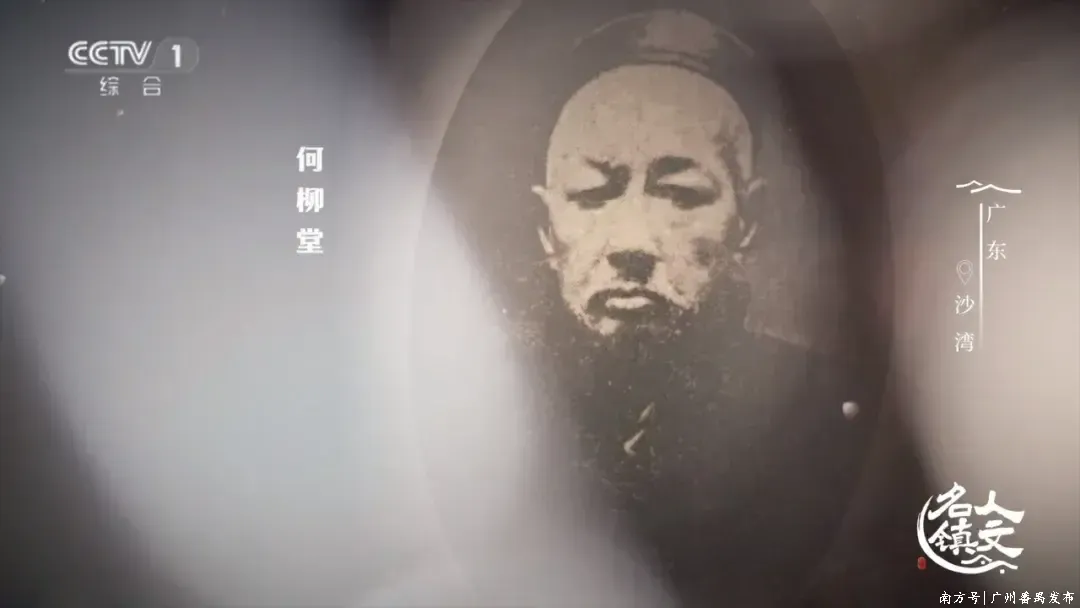

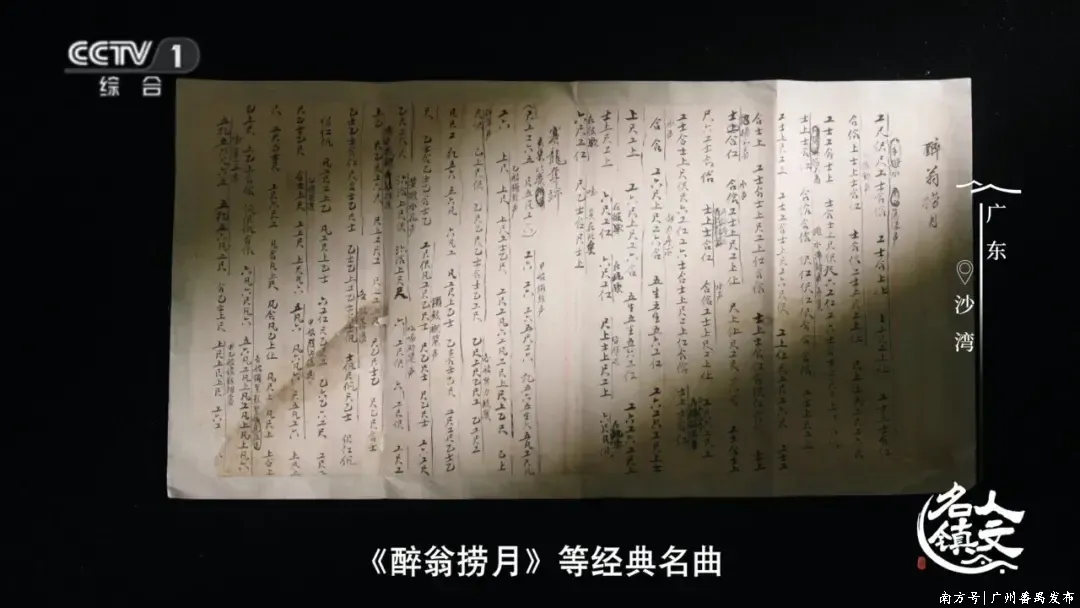

沙湾古镇走出了“何氏三杰”等音乐名家,他们创作出《赛龙夺锦》《饿马摇铃》《醉翁捞月》等经典名曲,奠定了广东音乐在民族音乐中的重要地位。兼容并包的广东音乐,不断吸收粤剧等戏曲及西洋音乐的养分,创作出《金蛇狂舞》《步步高》等极具东方神韵的传世名曲。

千百年前的海浪已经化作阡陌纵横的沃土。沙湾人在新的土地上开垦田地赢赢顺配资,搭建屋舍,塑造文明,把一片原本荒芜的海岸,建成今天充满烟火气息、繁华热闹的家。

天载配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。